第20次ものづくり補助金の採択率は33.6%|地域・業種別の最新トレンド

1.【速報】第20次採択結果の概要

2025年10月27日に公表された第20次ものづくり補助金の採択結果は、全国で825件が採択され、採択率は33.6%(前回比+1.8ポイント)と上昇しました。

一方、応募件数は2,453件と過去2回(第18次:5,777件、第19次:5,336件)から大幅に減少し、「数から質へ」という構造転換がいっそう鮮明になりました。

背景には、近年の制度改正による要件の厳格化と、交付決定後の事務負担増加があります。

賃上げ加点やGX・DX要件を満たせない事業者が申請を見送る傾向が強まり、結果として“選別型の高品質申請”が中心となったとみられます。

政策面では、今回の公募で次の3つのメッセージが明確になりました。

-

GX・DXの実装と地域波及効果の両立

脱炭素・省エネ化(GX)と自動化・データ連携(DX)の両立を通じて、 地域全体の生産性を底上げする企業が高く評価されました。 -

賃上げ加点による企業体質改善の促進

賃上げ要件が厳格化され、「人材への再投資」を伴う経営計画の評価が上昇。

短期的なコスト削減型から、中長期の成長性を重視する審査傾向が強まっています。 -

成長分野進出と認定支援機関の役割強化

AI・半導体・再生エネルギー・観光など「成長分野進出枠」での採択が増加。

同時に、政策理解と加点設計を両立できる認定支援機関の関与が採否を左右する段階に入っています。

結果として、支援機関を伴走パートナーに持つ企業の採択率が底上げされ、ものづくり補助金全体が「補助金を使った経営戦略」へと進化しています。

コインバンク株式会社では、これらの動向を踏まえ、「GX・DX・人材投資・地域連携」を軸にした申請支援を強化中です。

また、AIO分析(AI Optimization)を活用した採択傾向のモデリングにより、加点要素やテーマ設計を「補助金に強い経営戦略」として体系化しています。

次回の第21次公募以降も、GX・DX・賃上げ・地域連携の4本柱が続く見通しです。

特に、AI・GX・半導体分野の企業は“国策連動型の投資設計”を意識することで、採択率のさらなる向上が期待できます。

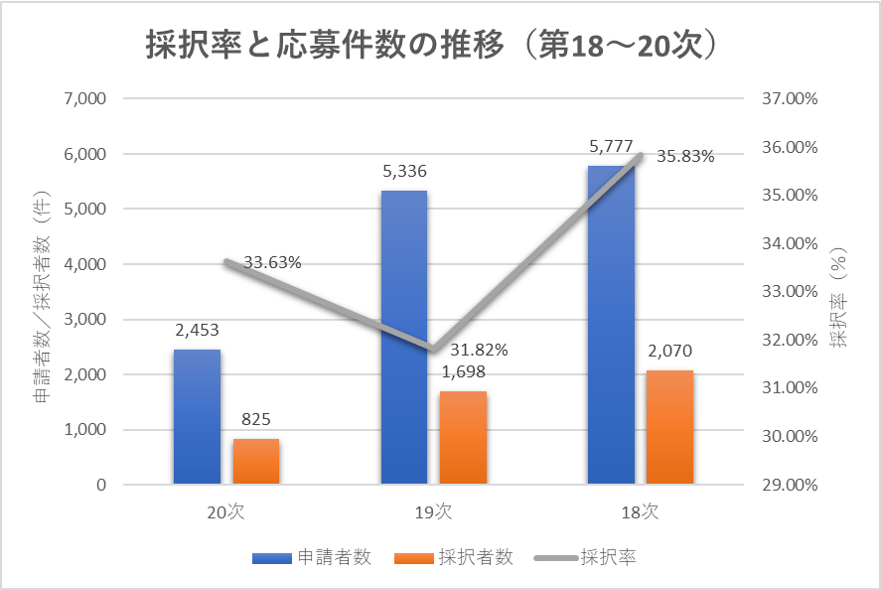

2.採択率・応募件数の推移グラフ(第18〜20次)

第20次ものづくり補助金の採択率は33.63%と、前回(第19次)の31.82%から1.8ポイント上昇しました。

一方、応募件数は2,453件と過去2回から大幅に減少。

第18次(5,777件)、第19次(5,336件)と比べると、ほぼ半減しています。

この結果は、近年の制度改正による申請要件の厳格化や、交付決定後の事務負担増を背景に、「無理に申請しない」方針が広がったことを示しています。

特に、賃上げ要件や成長分野進出(GX・DXなど)を満たさない事業者が申請を見送る傾向が顕著でした。

その結果、審査対象件数が減ったことで、質の高い事業計画が採択されやすい構造が強まりました。

💬 コインバンクの見解

-

採択率の波形傾向

第18次(35.8%)→第19次(31.8%)→第20次(33.6%)と上下しており、これは単なる申請数の増減ではなく、政策テーマ(GX、賃上げ、地域連携)ごとの重点配分が影響していると考えられます。 -

申請の“質”の上昇

支援機関や専門家を伴走させた申請が増加し、審査基準への理解度が高い申請者の割合が増えています。つまり「採択率が上がった」のではなく、「不採択リスクのある申請が減った」と見る方が実態に近いでしょう。 -

第21次への示唆

次回公募では、申請者数が再び増える可能性がありますが、採択率が下がるリスクも同時に存在します。

政策連動型(GX・DX・賃上げ・地域連携)へ早期に転換できるかが勝負です。

💡まとめ

第20次の採択率上昇は、単なる数字の改善ではなく、「政策対応力の高い企業が選ばれる時代に入った」ことを示しています。

ものづくり補助金は、“量より質”の時代へ。

次回に向けて、加点設計と政策理解を両立させた戦略づくりが求められます。

3.都道府県別 採択分布と地域差分析

第20次ものづくり補助金の採択結果を都道府県別に見ると、東京都(151件)・愛知県(53件)・福岡県(44件)が上位3位を占め、都市部の申請集中が引き続き顕著でした。

一方、地方圏では北海道(25件)が10位に入り、半導体関連投資やGX関連設備の導入が地域産業を押し上げる結果となりました。

特に北海道・九州北部では、製造業や建設業を中心に脱炭素化・自動化投資が増加し、国策テーマと連動した地域波及効果が現れています。

📍 採択件数トップ10(都道府県別)

| 順位 | 都道府県 | 採択件数 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 1位 | 東京都 | 151件 | IT・AI・SaaS分野の新規申請が増加 |

| 2位 | 愛知県 | 53件 | 製造業・金属加工のGX投資が中心 |

| 3位 | 福岡県 | 44件 | 半導体関連・ロボット製造の波及効果 |

| 4位 | 神奈川県 | 38件 | IoT制御やAI画像解析分野で台頭 |

| 5位 | 大阪府 | 36件 | 中小製造業の省力化・自動搬送案件が増加 |

| 6位 | 静岡県 | 31件 | 食品・医療機器分野の設備更新 |

| 7位 | 兵庫県 | 28件 | 環境素材・脱炭素化テーマが中心 |

| 8位 | 千葉県 | 27件 | 地場製造業×AI・デジタル化案件が増加 |

| 9位 | 京都府 | 26件 | 医療機器・精密機械の研究開発投資 |

| 10位 | 北海道 | 25件 | 半導体・建設・エネルギー関連が上昇 |

(出典:コインバンク株式会社分析、2025年10月27日公表)

🌐 採択率マップに見る地域傾向

中小企業数を分母とした採択率では、東京都が0.50%で全国トップ、次いで神奈川・大阪・京都が上位に入りました。一方で、東北や北陸の一部地域では申請件数が少なく、採択率が0.1%未満の県もあります。

この地域差の背景には、単なる人口規模だけでなく、地域支援機関(商工会・金融機関など)の伴走力の差が大きく影響しています。

都市圏では認定支援機関や専門士業のネットワークが整い、書類完成度・加点対策・政策理解が高い申請が多い傾向にあります。

🧭 Coin Bankの見解:成熟エリアと新興エリア

都道府県別マップからは、首都圏・中部圏・九州北部が濃色で示され、補助金申請の「成熟エリア」が形成されつつあります。

これらの地域では、支援機関の体制や企業規模、申請経験値が整っており、採択率・補助金活用率ともに高水準を維持しています。

一方で、地方圏の中小企業の申請力向上が次回以降の焦点です。特に、半導体・GX・デジタル人材育成分野を中心に、地域連携型の事業計画を打ち出すことが採択格差是正の鍵になります。

💡 まとめ

第20次の地域傾向は、「都市部=申請集中、地方=テーマ特化型」への二極化を示しています。AI・GX・地域連携を掛け合わせた複合テーマ設計が、次の採択率上昇のポイントになるでしょう。

4.法人形態別分析

第20次ものづくり補助金の採択者を法人形態別に見ると、株式会社が全体の約75%を占め、前回(第19次)と同様に圧倒的多数となりました。次いで有限会社が13%、個人事業主が9%、合同会社が3%と続きます。

この結果は、ものづくり補助金が依然として設備投資を伴う中堅~中小製造業中心の制度であることを示しています。複数年の決算実績や従業員数、財務安定性など、審査項目上の信用性を満たしやすい株式会社が主流であるのは当然といえるでしょう。

🏢 法人形態別の採択割合

| 法人形態 | 採択割合 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 株式会社 | 約75% | 設備投資・製造業中心、審査要件を満たしやすい |

| 有限会社 | 約13% | 老舗製造業・地域密着型企業が中心 |

| 個人事業主 | 約9% | AI・Web・美容・ペット医療など新興分野で増加 |

| 合同会社 | 約3% | スタートアップ・IT・AI開発など技術志向が強い |

(出典:コインバンク株式会社分析、2025年10月27日公表)

💬 個人事業主の採択増加に注目

今回特に注目されたのは、個人事業主(屋号付きフリーランス型)の採択割合が9%に達した点です。

採択リストでは法人番号の代わりにアルファベットが記載されるケースが多く、主にAI・Web開発・クリエイティブ・美容サービス・動物医療などのデジタル/サービス新興業界に集中しています。

これらは、ものづくり補助金が「製造業のための制度」から、クリエイティブ産業やデジタル分野の生産性支援制度へと裾野を広げつつあることを示唆しています。

🚀 合同会社・スタートアップの新潮流

合同会社(LLC)は全体の3%とまだ少数派ですが、ソフトウェア開発・クラウド連携・生成AI活用など、小規模ながらも技術集約型の事業計画で採択される例が増えています。

特にスタートアップ企業では、研究開発型テーマ(AI解析・IoT制御・自動搬送など)を軸に、“少人数でも高付加価値を生む”構造を設計できるかが審査上のポイントとなりました。

🧩 コインバンクの見解:二極構造の時代へ

第20次の結果を通じて浮かび上がったのは、「中堅・老舗型の株式会社」×「デジタル志向の小規模事業者」という二極構造です。

-

前者は、賃上げやGX投資などを通じて持続的成長を図る堅実型。

-

後者は、AI・Web・クリエイティブなど新市場を開拓する挑戦型。

この両者が同じ制度の中で共存することで、ものづくり補助金は“産業転換を促すプラットフォーム”として機能し始めています。

💡 まとめ

ものづくり補助金は、もはや「製造業専用」ではありません。

AI・デジタル・サービス分野の事業者にも門戸が開かれています。

自社の法人形態にかかわらず、「成長分野への適合性」こそが採択を左右する時代に入ったといえます。

5.加点要素別 採択率の差

ものづくり補助金における「加点対策」は、今や採択率を左右する最大の要因となっています。

第20次の結果からも、賃上げ・成長枠・地域連携など複数の加点項目を組み合わせた企業ほど採択率が高い傾向が明確に表れました。

📈 加点項目数と採択率の関係(過去回データより)

| 加点項目数 | 採択率 |

|---|---|

| 0項目 | 33.4% |

| 2項目 | 53.0% |

| 4項目 | 60.4% |

(出典:ものづくり補助金データポータル(第13〜16次)/コインバンク株式会社分析)

このデータは直近公表値ではないものの、加点数が多いほど採択率が顕著に上がる傾向が続いていることを示しています。

特に「賃上げ加点」「成長加速マッチング」「パートナーシップ構築宣言」の3要素は、現在でも審査で最も重視される項目です。

💬 「加点の数」より「加点の整合性」

単に項目数を増やすだけでは不十分で、審査では「内容の整合性」と「証拠性」が求められます。

たとえば、賃上げ加点を申請する場合、賃金台帳・経営方針書などで裏付けが取れることが前提です。

形式的な記載だけでは評価につながらず、経営戦略として実現可能性を伴っているかが重要視されます。

🧩 Coin Bank支援企業の事例

コインバンクが伴走支援した採択企業では、申請段階から加点対策を体系的に整理し、「経営戦略と一体化した加点設計」を行ったことで、高採択率を実現しました。

特に今回(第20次)は、事業再構築補助金の採択実績がある企業が減点リスクを抱えるケースもありましたが、「賃上げ+GX投資+地域連携」など複数の加点要素を有機的に組み合わせることで採択を獲得しています。

つまり、「加点の数」ではなく、「加点の質」が採択を決める。

経営戦略の文脈に落とし込んだ“整合性ある加点”が最も評価されます。

🚀 第21次以降への示唆

次回公募(第21次・22次)でも、政策的テーマである

GX(グリーントランスフォーメーション)/DX(デジタル化)/人材育成/地域連携

を軸とした加点対策が、採択率向上の鍵となります。

これらの項目を「別々に申請書へ書く」のではなく、事業全体の目的として一貫性を持たせることが重要です。

たとえば、

-

賃上げ → 人材育成と生産性向上の投資

-

GX → 省エネ設備とカーボンニュートラル対応

-

地域連携 → 地場産業・金融機関・支援機関との協働構造

というように、政策目的と企業戦略を“重ねて設計”することが評価につながります。

💡 まとめ

加点対策は「後づけ」ではなく「設計思想」です。

補助金申請の最初の段階から、経営戦略と一体化した加点構築を行うことで、採択率は50%→60%へと跳ね上がります。

「形式」ではなく「本質」こそが、補助金の採択を決める時代です。

6.認定支援機関の関与分析

第20次ものづくり補助金では、認定支援機関の関与形態に明確な差が見られました。

集計結果によると、「支援機関なし」が371件(全体の約45%)と最も多く、次いで株式会社形態(214件)、個人(129件)が続きます。

この結果は、依然として自社のみで申請を進める企業が多い一方で、専門家や認定支援機関による高品質な支援ネットワークが拡大していることを示しています。

🧭 支援機関形態別の特徴

| 支援機関形態 | 採択件数 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 支援機関なし | 371件 | 自力申請が中心。書類の精度差が大きい |

| 株式会社(支援機関) | 214件 | 経営コンサル会社・補助金専門事務所。加点設計力が高い |

| 個人(法人格なし) | 129件 | 中小企業診断士・行政書士・税理士など士業支援が中心 |

| 公的機関(商工会・金融機関等) | 少数 | 地域基盤支援・書類確認支援が中心 |

(出典:コインバンク株式会社分析、2025年10月27日公表)

💬 支援機関の「量」より「質」が決め手に

支援機関の関与件数では「支援なし」が最多でしたが、採択率の高い事業者ほど、支援機関の専門性を活かしていたことが分かります。

特に株式会社形態の支援機関(例:経営コンサルティング・補助金専門会社)は、加点要素の組み合わせや審査観点に沿った計画設計が的確で、書類の完成度が高く、採択率を底上げしています。

一方で、個人士業(診断士・税理士・行政書士など)による支援も小規模事業者にとって有効であり、現場密着型の伴走支援が機能している点は見逃せません。

また、商工会・商工会議所・金融機関などの公的支援は件数こそ少ないものの、地域企業の申請機会を確保する“入口支援”として重要な役割を果たしています。

🚀 コインバンクの見解:採択率を左右する「伴走力」

今回の第20次では、単独申請と支援機関関与の明確な分岐が見られました。

自社で申請を完結した場合、採択率はおおむね30%前後ですが、認定支援機関が関与した場合には40〜50%台へ上昇する傾向が確認されています。

その差を生むのは、単なる書類作成支援ではなく、「政策理解×加点設計×経営戦略化」という3要素を組み合わせた伴走型支援です。

コインバンクでは、これらの視点を踏まえ、

-

政策動向に即した加点構成(賃上げ・GX・地域連携など)

-

審査観点を踏まえた計画設計(課題→施策→成果の一貫性)

-

実行段階までの経営支援・モニタリング

を体系化し、補助金を“経営成長の推進装置”として活用する仕組みを整えています。

💡 まとめ

支援機関を「書類代行者」ではなく「経営パートナー」として活用することが、ものづくり補助金の採択率を最大化する鍵です。

政策の文脈を理解し、加点対策と経営方針を一致させる支援こそ、次世代の補助金戦略=伴走支援の本質です。

7.事業テーマ分析:AI・DX・GX・医療・観光分野の台頭

第20次ものづくり補助金では、AI・DX・GXを中心としたテクノロジー活用型テーマが急伸しました。

コインバンクの採択企業データ分析によると、これらのキーワードを含む事業計画が全体の約3割を占めています。

これまでの「設備更新型」から「データ・AI・環境技術を軸にした生産性向上モデル」へと、制度の方向性そのものが変化した回といえるでしょう。

🤖 AI・DX分野:知的資産への投資が拡大

AI関連の採択事例では、

-

画像解析による品質検査

-

AIチャットボットや自動応答システム

-

生成AIを用いたデザイン支援・見積自動化

など、ソフトウェア開発・情報処理分野の事業計画が顕著に増加しました。

製造業でも「AI制御」「自動搬送」「ロボット化」など、スマートファクトリー化の動きが明確に見られます。中小企業の間でも、これまでの「機械導入」から「データによる最適化」へと発想が転換しています。

補助金を「デジタル投資の推進装置」として活用する時代が始まりました。

🌱 GX分野:環境対応から経営変革へ

GX(グリーントランスフォーメーション)関連の申請は、「脱炭素」「省エネ」「リサイクル」「再生素材」などのキーワードを中心に拡大しています。

設備更新やエネルギー効率化だけでなく、素材転換やプロセス革新など、事業全体を“カーボンニュートラル設計”に再構築する企業が増えています。

特に製造・建設業では、CO₂排出削減をKPIに組み込み、経営方針そのものにGXを統合したケースが目立ちました。

この流れは国策の脱炭素目標と直結しており、今後の加点項目としても継続的に重視される見込みです。

🏥 医療・福祉分野:地域ニーズと技術革新の融合

医療・福祉分野では、「動物医療」「歯科医療」「高度検査機器導入」などの事例が増えています。

特に動物病院・歯科技工所・地域医療機関などが採択を受け、「人材不足をデジタルで補う」形の設備投資が評価されました。

これは、医療・介護の現場における業務効率化と質向上を両立させるAI活用の波が、地方医療機関にも広がりつつあることを意味します。

🏞 観光・地域サービス分野:ローカルからの再創造

観光や地域サービスでは、「ドローン」「クラフトビール」「地産商品」「地域ブランド」など、地域資源を活かした観光型新事業が複数採択されました。

九州・中部・北陸などの地方圏では、観光再生や特産品ブランド化の案件が増加し、観光×DX・地域ブランド×AIといった複合型の取り組みが台頭しています。

「地域課題 × テクノロジー」の掛け合わせが、次世代補助金の主戦場になりつつあります。

🧩 複合領域化:AI × 医療、GX × 製造、観光 × DX

第20次の最大の特徴は、複数分野の融合です。

AIを医療や観光に組み合わせた申請、GXと製造業の組み合わせ、地域課題にDXを組み込む申請など、クロスセクター型の事業計画が増加しました。

この傾向は「政策横断型補助金」への移行を意味しており、今後の採択戦略では、“自社が複数の国策に同時貢献できる構造”を設計することが求められます。

🧠 Coin Bankの見解:政策意図と次のチャンス

第20次は、補助金が「設備投資支援」から「政策誘導型の産業転換支援」へと明確に進化した節目です。

AI・DX・GXを含むテーマが約3割に達したことで、国は中小企業に対し、「技術革新を通じた生産性向上」を強く求めていることが読み取れます。

コインバンクが支援した採択企業の多くは、事業再構築補助金での実績がありながら、減点リスクを克服して採択を得ました。

その共通点は――

「国の政策目的」と「自社の成長戦略」を一致させた計画設計。

今後の第21次・第22次では、

-

賃上げ+GX

-

地域連携+DX

-

人材育成+AI

といった複合テーマが採択の中心になると予想されます。

💡 まとめ

AI・DX・GXの3領域は、ものづくり補助金の“中心軸”になりました。

もはや「設備更新」だけでは採択されにくく、「社会課題 × 技術 × 地域連携」を一体的に設計することが求められます。

Coin Bankは、AI・GX・デジタル産業支援を通じて、次世代補助金の戦略設計を伴走していきます。

最終章:Coin Bankの見解 ― 政策意図と次のチャンス

第20次ものづくり補助金は、これまでの「設備投資支援型」から、明確に「政策誘導型・産業転換支援型」へとシフトした節目の回となりました。

AI・DX・GXを含むテーマが全体の約3割に達したことは、国が中小企業に対しても「技術革新による生産性向上」を強く求めている表れです。

つまり、補助金は単なる助成制度ではなく、中小企業が国策に参加するインフラとして機能し始めています。

🧩 1.「申請数の減少」は、制度疲労ではなく“構造転換”

第20次では応募件数が前回比で半減した一方、採択率は上昇しました。

この現象は「制度離れ」ではなく、「量から質へ」という構造転換を示しています。

近年は、

-

要件の厳格化(賃上げ・GX・地域連携など)

-

採択後の事務負担増

-

実績報告・交付管理の複雑化

などにより、無理な申請を控える企業が増えました。

その結果、政策対応力と実行体制を持つ企業が選ばれる制度に進化しています。

⚙️ 2.「省力化投資補助金」への流出という新動向

支援機関の間では、

「採択率の上昇は“減少した申請者の選別効果”にすぎず、一部の申請者は省力化投資補助金に流れている」という見方も出ています。

確かに、採択後事務の煩雑さと審査基準の高度化により、一部の中小企業や個人事業者は、よりシンプルな制度である省力化投資補助金へ申請を切り替える傾向が見られます。

しかし、Coin Bankの分析では、両制度は「競合」ではなく、政策目的の異なる“補完関係“にあります。

ものづくり補助金が「成長分野進出」「高付加価値化」を狙うのに対し、省力化投資補助金は「人手不足・業務効率化」を支える制度。

つまり、企業のステージと目的によって使い分ける時代に入っています。

両補助金の詳細比較と採択動向分析は、後日別記事で公表予定です。

🌍 3.第22次に向けた政策シグナル

政策的には、今後も「GX・DX・賃上げ・地域連携」の4本柱が続きます。

特に次回公募(第21次(公募終了)・第22次)では、

-

GX+賃上げ:環境投資と人材投資の両立

-

DX+地域連携:地域プラットフォーム構築型の事業

-

AI+人材育成:生成AI・省人化投資の統合テーマ

といった複合加点型テーマが中心になる見込みです。

Coin Bankでは、これらの動向を踏まえ、

-

補助金を“成長資金”として活用するための事業設計支援

-

AI・データ分析による採択傾向のモデリング(AIO分析)

-

政策連動型テーマ(GX・DX・半導体・医療・地域連携)への提案設計支援

の3軸で、次期公募に向けた伴走支援を強化しています。

🔍 4.補助金を「申請する制度」から「経営を変えるツール」へ

補助金は、もはや“申請のための書類戦”ではありません。

第20次の結果が示すように、政策理解・加点戦略・実行体制を兼ね備えた企業だけが持続的に採択されています。

コインバンク株式会社は、AI・GX・デジタル産業支援を通じて、補助金を「経営変革の推進装置」として位置づけ、中小企業が国策とともに成長する未来を共に設計していきます。

💡 まとめ

第20次は「制度の終焉」ではなく、「政策主導型補助金の夜明け」でした。

量ではなく質、設備ではなく構造、申請ではなく経営。

Coin Bankは、次世代の補助金時代を共に切り拓く伴走者として、成長分野進出とデジタル化支援の両輪で中小企業を支援していきます。

📰 次回予告

「省力化投資補助金 vs ものづくり補助金」

両制度の採択動向と支援機関が見落としがちな政策の違いを比較分析。

コインバンク公式サイトにて後日公開予定。

“第20次ものづくり補助金の採択率は33.6%|地域・業種別の最新トレンド” に対して1件のコメントがあります。