第1回「新事業進出補助金」採択結果の分析と今後の展望

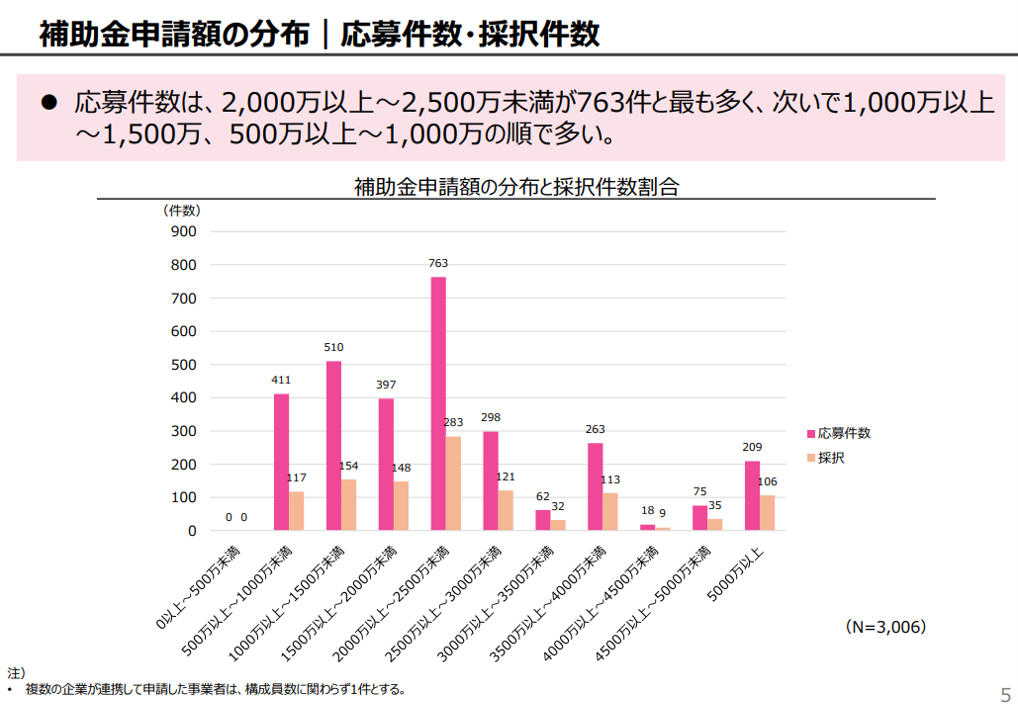

2025年10月に発表された第1回新事業進出補助金の採択結果では、全国から 3,006件の応募 があり、1,118件が採択 されました(採択率は約37.19%)。

政府は予算編成段階で4回公募合計で約6,000件の採択を見込んでおり、初回としては計画通りのスタートといえます。

本記事では、業種別・地域別の傾向、不採択要因、そして次回以降の戦略ポイントを整理して解説します。

2.業種別の傾向分析(採択リスト基準)

第1回公募の業種別データを見ると、応募・採択の分布には明確な特徴がありました。

| 順位 | 業種 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1位 | 卸売業・小売業 | 458 | 320 | 69.87% | 採択率が約70%と突出。特産品の加工販売、EC展開、観光連携型事業が多数。 |

| 2位 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 65 | 35 | 53.85% | 再エネ・水素関連などGX系テーマが評価され、約54%が採択。 |

| 3位 | 宿泊業・飲食サービス業 | 316 | 158 | 50.00% | インバウンド対応や地域資源を活用した高付加価値事業が多い。 |

| 4位 | 製造業 | 617 | 283 | 45.87% | GX・DXや半導体関連装置部品、地域製造力強化など幅広い案件。 |

| 5位 | 農業・林業 | 77 | 32 | 41.56% | 6次産業化や地域ブランド化の取り組みが採択される傾向。 |

ポイント

-

卸売・小売業が強い

地域特産品や観光と連動した新規事業、EC販路開拓といったテーマが政策ともマッチし、最も高い採択率を記録しました。比較的計画を立てやすく、即効性のある事業が評価されたといえます。 -

エネルギー関連分野が躍進

GX(グリーントランスフォーメーション)推進の流れを背景に、再生可能エネルギーや水素関連の計画が高く評価されています。政策トレンドに合致する事業は採択率が上がりやすい傾向です。 -

観光・飲食の採択件数も多い

インバウンド需要を見込んだ施設整備や、地域資源を活かした体験型サービスが多数採択。競争は激しいものの、地域観光と結びつけた計画は堅実に評価されています。 -

製造業は件数トップ

応募件数は最多ですが、採択率は全体平均に近い水準。半導体関連、EV部品など政策分野を押さえた案件が通りやすい一方、汎用的な設備更新だけでは採択が難しい傾向です。 - 農業・林業は約41%

6次産業化や特産品ブランド化を組み込んだ計画が評価されており、単純な生産拡大ではなく「加工・販売・観光」と組み合わせた戦略が鍵となっています。

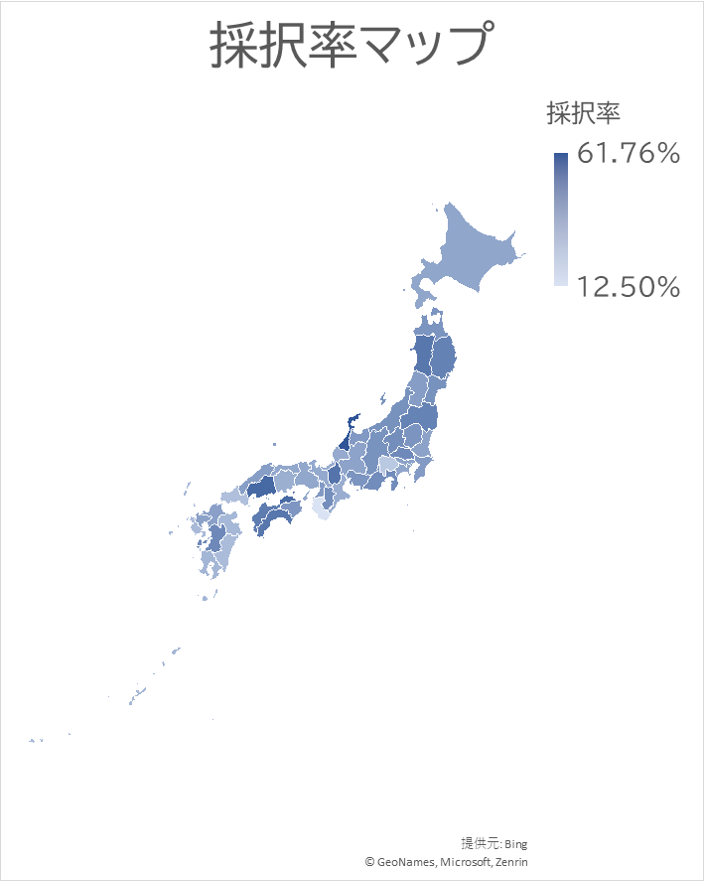

3.地域別の傾向分析

第1回公募では、応募件数は全国で3,006件、採択件数は1,118件でした。地域別にみると、大都市圏が採択件数をけん引する一方、地方では高い採択率を記録した県も目立ちました。

都道府県別 応募件数・採傾向のポイント

- 大都市圏が採択件数トップ

東京都(199件)、大阪府(118件)、愛知県(83件)が採択数上位。事業者数の多さや多様な業種の集中が背景にあります。 - 地方で高採択率の県も

石川(61.8%)、広島県(45.9%)、香川県(54.2%)など、地域資源や特定産業を活かした計画が高評価に。 - 地方小規模県の健闘

秋田(50.0%)、岩手(46.2%)といった応募件数の少ない県も、特色ある事業で高い採択率を記録。 - 低採択率の地域も存在

和歌山(12.5%)、山梨(21.6%)は、計画の具体性や政策テーマとの整合性が弱かった可能性があります。

まとめると、採択件数は大都市圏に集中する一方、地方では特色ある取り組みが高い採択率を実現しています。次回以降の申請においては、地域資源の活用や政策テーマ(GX・DX・観光振興)との親和性を意識した計画づくりが重要です。

都道府県別の応募率と採択率から見える新事業への取り組み状況

以下に、都道府県別の採択率順位と応募率順位をプロットしたグラフを示します。

応募率の分母となる各都道府県の中小企業数は、「中小企業の企業数・事業所」における中小企業の企業数を引用しています。

グラフは、右上がそれぞれの上位、左下が下位となるようにプロットしています。赤文字は採択数の上位3、緑文字は採択数の下位3県を示しています。

1.大都市圏(東京都・大阪府・愛知県)は上中央に集中

応募率が高い、一方で採択率は中位に位置。応募件数の多さに比例して採択件数も多いが、競争率が高く、採択率順位は中程度(20~30位)にとどまる傾向がでています。

→ 大都市は「量の強さ」が目立ちますが、「率(効率)」では競争率の高さから地方に劣ることが読み取れます。

2.地方県の“高効率型”が右下に分布

石川県・高知県・秋田県などが右下に位置。応募件数は少ないが採択率が高く、「少数精鋭」型の傾向。

→ 地域資源や政策テーマ(GX・観光振興)に即した事業計画が評価されているいえそうです。

3.和歌山県・鳥取県は極端な低採択率

左下の外れ値(特に和歌山県:採択率最下位/応募も少ない)。提出件数に対して採択がほぼなく、計画の内容・書類精度・加点対応不足が考えられます。

→ 支援機関連携や事前チェック体制の整備が今後の課題といえそうです。

4.九州地方は中位集団を形成

福岡・熊本・佐賀など九州勢は、特に採択率において中間帯に集まり、応募も採択も平均的。

→ バランス型で、政策の波に左右されにくい安定傾向といえます。工業地帯を抱え、半導体工場の誘致に成功するなど、国策産業の拠点となっている点が強みと言えそうです。

5.東北・中国地方は「中〜やや下位」

青森・秋田・山形などは採択率も応募率も低め。産業構造や人口規模の制約が影響している可能性があります。

→ 広域連携や共同申請により底上げの余地ありといえそうです。

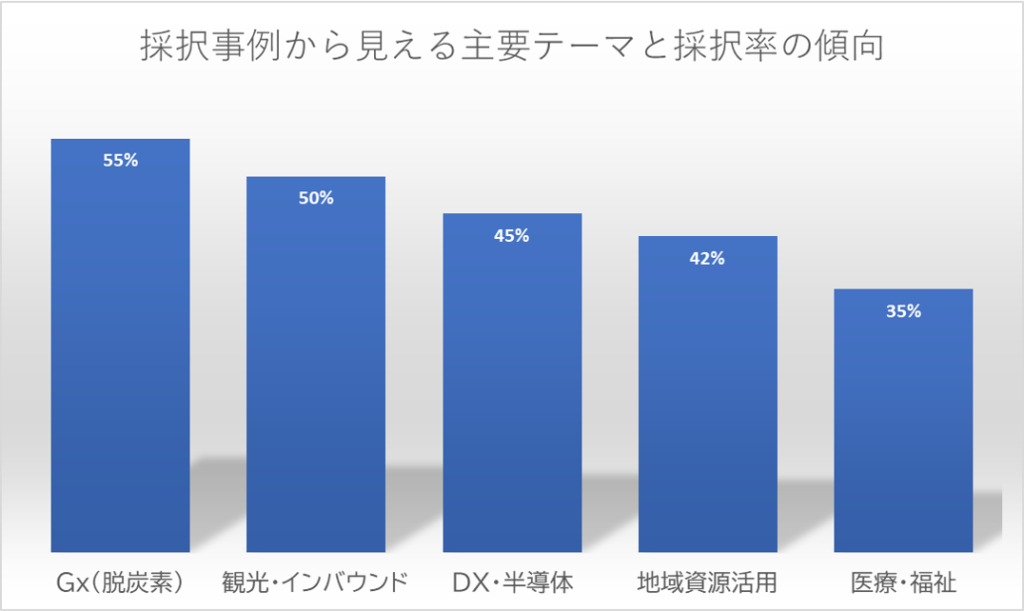

4.採択事例から見えるテーマ

第1回公募の採択案件(全1,118件)を俯瞰すると、次のようなテーマが浮かび上がります。

GX(脱炭素):55%前後と最も高い採択率。再エネや水素関連など政策重点が追い風。

観光・インバウンド:50%と堅調。インバウンド需要や体験型サービスの計画が評価。

DX・半導体:45%前後。政策テーマに直結する先端分野は採択率が安定。

地域資源活用:42%程度。6次産業化や特産品ブランド化で地方県の高採択率を支える要因に。

医療・福祉:35%前後と相対的に低め。ただし高齢化対応や人材不足解決の計画は堅実に採択。

① GX(グリーントランスフォーメーション)・脱炭素関連

-

電気・ガス・熱供給・水道業が採択率5割超を記録した背景には、再生可能エネルギーや水素関連設備、環境配慮型製造などGX分野の案件が多かったことが挙げられます。

-

例:EV部品製造、再生プラスチック製品の開発、脱炭素型エネルギー供給システムなど。

② 観光・インバウンド需要の取り込み

-

宿泊業・飲食サービス業は採択率50%を超え、特にインバウンド需要を意識した高付加価値体験型サービスが採択されています。

-

例:地域資源を活用した体験型宿泊施設、特産品をテーマにした飲食・加工事業。

③ DX・半導体関連

-

製造業や情報通信業の採択案件には、半導体製造装置部品加工、AI・IoTを活用した生産効率化といったDXテーマが多数。

-

GXと組み合わせた「スマート工場化」や、地域産業に直結するITサービスの展開も目立ちました。

④ 地域資源のブランド化・6次産業化

-

農業・林業分野では、特産品の加工販売、EC展開、観光との連携といった6次産業化の取り組みが多数。

-

地方県でも高採択率を記録した要因は、この「地域独自性」が評価されたことにあります。

⑤ 医療・福祉・人材不足対応

-

採択率はやや平均的ですが、AIを用いた介護支援、障がい者雇用促進、地域医療サービスなど、人材不足と高齢化を背景とした案件も多く見られます。

ポイントまとめ

-

GX・DX・観光・地域資源 が4大テーマとして浮上。

-

都市部は「GX・DX」、地方は「観光・地域資源活用」で強みを発揮。

-

政策重点(脱炭素・半導体・インバウンド振興)に沿う計画は、地域規模を問わず採択率が高い。

5.不採択の要因

新事業進出補助金では、不採択の場合に簡易的な理由を提示してくれます。その中で、見落としがちな不採択理由を紹介します。

・面接案内の見落としによる失格扱い

事務局からの面接案内メールを見逃し、参加できず失格扱いとなった事例があります。迷惑メールへの振り分けや連絡体制の不備が原因で、日常的なメール管理の徹底が不可欠です。

・事業再構築補助金の進捗遅延による減点

過去に採択された事業再構築補助金の進捗が遅れていたことで、公募要領に基づき大幅減点され不採択となった例があります。他補助金の進行管理が次の申請にも直結する事例となりました。

採択の為には、政策との整合性や計画の具体性はもちろん重要ですが、「準備不足」と「進行中の補助金との整合性」が重要な評価軸であることも理解しておく必要があります。

6.次回以降の申請戦略

関税加点・賃上げ計画を積極的に取り入れる

関税については、申請者が認識していない影響もしっかり記載する必要があります。ここは支援機関によるサポートが重要になる点でしょう。また、賃上げに関しては、追加の支援策が発表されるなどますます重要性が高まっています。

政策との整合性(GX・DX・地域振興・人材確保)を明確化する

昨年の補正予算で議論された内容から、今年問題となった米国の関税まで、ニュースなどでも取り上げられるビジネスの話題が政策点の評価に反映されています。自社の課題として普段からアンテナを貼っておく必要があるでしょう。

面接や補助金事務局からの通知を確実にチェックする体制づくり

中小企業では経営者が実務の主役であるケースも珍しくありません。補助金に申請した後は、採択までの期間だけでも受け付け機能を強化することも検討しましょう。

他補助金とのバッティング(進捗遅延による減点)を避けるスケジュール管理

今年は、中小機構が補助金の公募が切れ目なく続くように計画すると明言しているように、多くのチャンスがあります。各補助金の指針を把握し、うまく選ぶことで重複申請を避け、効率的な資金調達を進めることができるでしょう。

7.まとめ

採択率は約37%と比較的高め

採択者の半数以上が課税加点対象

GX・DX、観光振興など国策テーマが強く評価

という傾向が明らかになりました。

次回以降は採択件数が増える一方で競争も激化するため、戦略的な加点対策と実現性の高い計画づくりが成功のカギとなります。

設備投資と補助金を経営全体で設計する考え方は、「省力化・DX・設備投資設計」ページでまとめています。

新事業進出補助金、次回に向けて今から準備しませんか?

コインバンク株式会社(認定支援機関)は、政策整合性と加点設計を軸に「計画づくり→提出→事後対応」まで伴走します。 採択データを踏まえた個別アドバイスで、ムダ打ちを減らしましょう。

※ フォームより事業概要(現状・課題・希望スケジュール)をご共有ください。内容に即した初回ヒアリングのご案内をお送りします。

よくある質問(FAQ)

Q1. 第1回の採択傾向で押さえるべき評価ポイントは何ですか?

A. 新市場性・高付加価値性・有望度の整合性、付加価値額要件の実現可能性、そして事業化までの実行計画(実証・販路・提携)の具体性が重視される傾向です。

Q2. 不採択となった計画に多かった課題は?

A. 新規性が抽象的、収益モデルとKPIが曖昧、事業化の裏付け(顧客証跡・PoC・提携)が弱い、既存補助事業の事業化進展が不十分、などが目立ちました。

Q3. 次回申請へ向けて、最初に手を付けるべき改善は何ですか?

A. ①狙う市場の定義と顧客課題のエビデンス強化(ヒアリング、PoC、LOI等)、②提供価値と価格設定の妥当性の説明、③KPIと付加価値額の算式・試算根拠の明確化、を優先しましょう。

Q4. 加点を取りにいくための現実的な策は?

A. 賃上げ・人材育成計画、パートナーシップ構築宣言、GX/DXの体制、地域・金融機関連携の明示など、制度趣旨に沿った横断体制を整備し、証憑で裏付けることが有効です。

Q5. サポート(申請伴走)は依頼可能ですか?

A. はい。コインバンク株式会社では、要件診断〜計画策定〜エビデンス収集〜見積・証憑整理〜申請・実績報告まで、一貫伴走で対応します。

▶ 無料相談フォームはこちら

.png)

.png)

“第1回「新事業進出補助金」採択結果の分析と今後の展望” に対して2件のコメントがあります。